Григорий Ревзин. Бронная крепость | Лехаим, 2008, №3.

Про общину «Агудас Хасидей Хабад», про жизнь синагоги на Большой Бронной и про раввина Ицхака Когана, человека, встреча с которым – одно из ярких событий, которые с тобой могут случиться в жизни, написано много, и я про это писать не буду. У меня скромная задача – сказать только про архитектуру синагоги на Бронной.

Канонических требований к синагоге немного – мизрах на восток, в сторону Иерусалима, бима (и то не обязательно), галерея или другое отдельное помещение для женщин. Но это не значит, что архитектура синагоги ничего не говорит. Это значит, что она может ничего не говорить, быть никакой и по сравнению с делами по-настоящему серьезными не слишком значима. Но может, наоборот, говорить много.

Это вообще-то делает синагогу в архитектурном смысле предприятием довольно-таки рискованным. Ты можешь ни на что не претендовать, но если уж претендуешь, то никакой канон тебе не помощник – что сам смог сказать, то и получилось. Надо сказать, христиане или мусульмане на этот счет больше подстраховались. Хотя их храмы выросли из синагог, как и их службы, но они потом обложились множеством постановлений о том, как надо строить храм. Архитекторам там есть на что опираться. Синагога не храм, а центр жизни общины, и каждый раз надо заново решать, как это должно выглядеть. И радоваться или нет тому, что получилось.

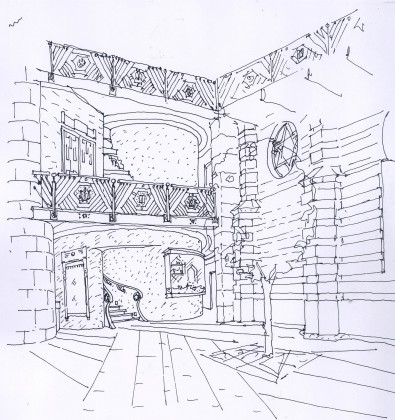

Главное, чем запоминается синагога на Бронной, – башня с большим окном и с ханукальным девятисвечником. Башня у здания слева, а основной фасад занимает наклонный стеклянный витраж. За ним – вестибюль, и в нем – второй фасад, как бы древний. За ним – уже молельный зал, восточная стена которого сделана из крупных, необработанных квадров камней, как будто перед нами фрагмент древнего сооружения. Это самый сильный акцент интерьера, колонны, обрамляющие восточную стену с двух сторон, выглядят как позднейшая пристройка.

Молельный зал – это своего рода здание в здании, вокруг него располагается масса других помещений. В башне находятся музей истории синагоги и зал памяти. Слева и справа от молельного зала располагаются лестницы, ведущие на этажи с кабинетами, библиотекой, компьютерными классами и т. д. По коридору второго этажа – проход на галерею для женщин. Сверху над молельным залом располагается «зал праздничных молитв и торжеств, который посвящен сыном Эдуардом светлой памяти своей мамы Елизаветы Аркадьевны», и перед ним, уже над старым зданием Чичагова, как бы на его крыше, располагается балкон с прекрасным видом на вестибюль со стеклянным витражом.

Что касается функции, где и что расположено, то это в очень большой степени придумано раввином Ицхаком Коганом, и у него есть первые эскизы с расписанными функциями, которые предшествовали работе архитектора. А потом он позвал архитектора Сергея Эстрина. И тот не сразу, но придумал архитектуру.

Все тут выглядит так, будто здание строилось долго, в несколько этапов, и о каждом что-то напоминает. Сначала была древняя постройка, от которой осталась только стена молельного зала, потом построили молельный зал, потом башню, потом у старой синагоги переделали фасад, а потом всю эту конструкцию вновь перестроили, и тогда появился стеклянный тамбур перед фасадом, как сегодня иногда делают в средневековых постройках, превращая их в музеи.

Не то чтобы на самом деле все было не так, но все было не совсем так. Ничего древнего в этой синагоге нет. Изначально это – домашняя синагога Лазаря Соломоновича Полякова, банкира, генерала, главы московской еврейской общины. Она была построена по проекту архитектора Михаила Чичагова в 1883 году. С 1891 года, когда московские власти закрыли хоральную синагогу, чичаговская стала общинной. Синагога существовала до 1937 года, когда ее закрыли и сделали здесь рабочий клуб. В 1952 году клуб реконструировали, здание получило новый фасад, новое оформление – все новое, за исключением, быть может, общей планировочной схемы – на месте молельного зала так и был актовый зал, а галерея для женщин стала балконом. Еврейской общине синагогу вернули в 1990-м, а проект Сергея Эстрина появился в 2003 году.

Мне кажется, изначально это не было таким уж замечательным зданием. Когда Михаил Чичагов проектировал фасад синагоги, было принято делать здания в «исторических стилях» – в формах средневековой архитектуры народов, населявших Европу. Для русских храмов был принят «русский» стиль, как в храме Христа Спасителя, для католиков – готический, как в костеле на Малой Грузинской, а для евреев стиля не было. Василий Стасов, знаменитый русский критик искусства, почему-то счел, что им больше всего подходит восточно-мавританский. Йеуда-Лейб Гордон написал даже ответ Стасову, в котором совершенно справедливо указывал, что этот стиль никакого отношения к синагогам не имеет, что евреи строили в Европе синагоги в стиле тех стран и народов, где селились, а никаких мавританских синагог нет. Но для Михаила Чичагова, вероятно, Стасов был куда большим авторитетом. Так или иначе, фасад, который он сочинил, был довольно странной московской фантазией на исламские темы, где место суфических орнаментов на фасаде заняли стилизации на темы еврейской символики. Не думаю, что этим зданием кто-нибудь стал бы особенно восхищаться, если бы оно мирно и спокойно простояло до наших дней.

Но все дело в том, что не простояло. Одно дело, когда Чичагов, вооружившись энциклопедией архитектурных стилей профессора Барановского, сочиняет фасад на еврейские темы из фасадов дворца в Альгамбре – ну, что вышло, то вышло. Провинциальные фантазии о Востоке. Другое дело, когда и синагога уничтожена, и когда она уничтожена, то расстрелян раввин, Мойше-Хаим Гуртенберг, и самая память о ней уничтожена, потому что вместо этого фасада выстроен новый, фасад сталинского клуба. Тогда даже найти изображения этого старого, чичаговского фасада, документы про ту, старую синагогу – уже чудо (их нашел архитектор Борис Пастернак, внук великого поэта). И когда фасад восстанавливают, он приобретает другой смысл – реликвии.

Это тот фасад, который видели те, кто ходил сюда, пока синагога еще была. Видели расстрелянные. Видели те, кто ходил мимо, когда синагогу уже закрыли и тут был клуб имени Крупской. Вспоминали те, кто ходил мимо, когда его уже снесли, и вместо него появились сталинские колонны. И вот он вернулся. Теперь вспомним их.

Тема новой архитектуры – вновь обретенное сокровище, и стеклянный фасад прикрывает его как витрина в музее – драгоценную реликвию. Если говорить о том, какой смысл заложен в архитектуру синагоги – то это прежде всего память – о том, что случилось с евреями в СССР в ХХ веке и что случилось с евреями в ХХ веке вообще. Это не только здание старой синагоги, взятой внутрь новой как в реликварий. Это и музейные экспозиции в башне, посвященные истории синагоги, истории общины и памяти погибших в ГУЛАГе. Это, наконец, и восточная стена молельного зала, эти квадры необработанного камня. Она напоминает другую стену из таких же необработанных камней, ту, к которой в 10.15 утра 7 июня 1967 года вышел спецназ полковника Мордехая Гура.

Смотрите, что получилось. Канонически, повторю, от синагоги требуется очень мало, почти совсем ничего. Но вокруг этого здания, этого места, существовала память, и эта память стала главной темой архитектуры. Я не знаю других синагог с такой программой, с таким смыслом – он возник здесь, из этого здания и этой московской истории. И это не просто здорово придумано. Это придумано правильно.

Но этим архитектура совсем не исчерпывается. Реликварий – это половина смысла. Вторая половина – крепость. В город здание повернуто прежде всего башней, и она интересно сделана. Она облицована каменной плиткой, но ряды положены со сдвигом один относительно другого, так что когда башню подсвечивают снизу, игра теней образует такой сложный узор, будто это остатки древней крепости, сложенной из тяжелых камней. Такой же крепостной, оборонный облик имеют и боковые фасады с узкими, щелевидными окнами. Вообще, в какой-то момент, если не входить в синагогу, может показаться, что это средневековый форт, приспособленный под нужды сегодняшнего дня. Такие оборонные синагоги строили в XVI веке в местечках Западной Украины – я видел в Сатанове. К сожалению, от евреев там теперь только кладбище, и некому приспосабливать здание под нужды сегодняшнего дня.

Ну, крепость, вероятно, уместна и в сегодняшней Москве. Все же это уникальная европейская столица, где в синагогу может войти молодой человек и начать резать людей за то, что они евреи. Как было в 2006-м. Или где в кабинет раввина кидают бомбу, как было в 1993-м. Или когда собираются взорвать детей на празднике, как было в 1998-м. Нет, хороший, открытый город, но крепость в нем все же не мешает – мало ли что.

Но вот парадокс. Снаружи – крепость, мощные стены, камень, узкие окна боковых фасадов. Внутри – память о том, что разрушено, и о тех, кто убит. Не знаю, как на кого, а на меня эти листочки с именами погибших в зале памяти очень сильно действуют, и жизнь в этой Москве и с этой памятью после него кажется довольно-таки безнадежным делом. И вроде бы по всему это должно быть очень грустным местом. Оборонный форт с памятью о погибших внутри. Узкие коридоры вокруг молельного зала, комнаты, в которых сидят люди и знают, что на них могут напасть.

Но, как ни удивительно, это вовсе не мрачное место. Прямо наоборот. Даниэль Либескинд в Музее Холокоста в Берлине придумал сделать стены, как бы иссеченные разрезами. Получилось очень трагическое пространство. Я думаю, Сергей Эстрин подробно изучал этот музей – эту вещь сегодня изучает любой архитектор. И у него потолки в коридорах и офисах иссечены такими же разрезами. Но у Либескинда в них – тень, тьма. А здесь – лампы, свет, очень много света. Может быть, дело в этом, может, в другом. Здесь я говорю о таких свойствах архитектуры, которые трудноуловимы и трудно передаются словами. Это хасидская синагога, тут такое теплое пространство. Не столько триумфальное, сколько повседневно радостное. Когда смотришь сквозь узкие щелевидные окна на окружающий город, то нет ощущения, что ты сидишь в осажденной крепости и ждешь нападения. Ощущение, будто за окном промозглый московский день, а ты – дома, и у тебя дома – светло. Я не очень понимаю, как это удалось соединить с идеей реликвария и с образом крепости, но вот ведь – удалось. И я, честно сказать, скорее рад, что не очень понимаю. В хорошей архитектуре должно быть что-то такое, что до конца не понимаешь. Просто чувствуешь.

Григорий Ревзин для Лехаим